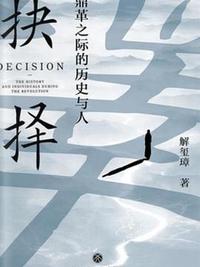

《抉择:鼎革之际的历史与人》是解玺璋先生的历史人物随笔,以元明清三代和民国人物为主,从刘秉忠、马致远、李贽、黄宗羲、吕留良到严复、林纾、徐世昌,也有远到三国时代的陈寿。十几个人物不算知识人研讨写作的焦点巨星,但也都足够重要。玺璋先生相当于为每个人做了一篇专题传记,切入点在于历史转折之际的个人选择。

本书中的人物,要么面临王朝的鼎革,要么面临华夷之辩、中西之争,他们在历史巨变之际的认知和选择多有不同。尽管今人对历史目的和历史审判抱持怀疑,但玺璋先生证实,历史人物仍受制于历史。诚然,“我死后,哪管洪水滔天”,但有人虽死犹生、有人虽生犹死是我们历史至今不虚的真实。

玺璋先生为一些历史人物做过辩诬,比如黄宗羲的《明夷待访录》不是为等待康熙等当政者访求所写,比如严复参加“筹安会六君子”有其不得已的苦衷……严复的事尤其值得一书,用我们今天的话说,严复只是因为思想接近,被杨度等人利用,还没听到杨度等人招呼,自己就被登报列名了。严复当时有过辩解,说自己“复纵百口,岂能自辩?”。这一事实说明,严复即使思想上趋于保守了,但在操作层面,他是明白是非的。洪宪闹剧失败后,严复认为,袁不能退位,这对当时的中国极其重要,也说明他是懂得现实利害的。

用哲人的话来说,世界的历史就是世界的法庭。对中国这样一个以历史为宗教、讲究慎终追远文化的国度来说,历史进程往往有着法庭审判的功能。故我们经常面临历史的反动之举,在反动派们不以为是反动,反而自得地以为跟上了历史、创造着历史的时候,中国文化、世道人心仍在施行其审判功能,审判这些跳梁小丑。严复“躺枪”固然冤枉,但他当时保守得有暮气,为了子女前途而跟官场走得近,“躺枪”也是其来有自。

这类逃不过“历史审判”的人还有很多。比如陈寿,尽管他有“良史之才”,尽管他个人跟诸葛亮有私仇并且值得同情,但他在写史时歪曲史实、回避史实却是一个为当时和后世所诟病的事,人们甚至批评他“循魏晋之私意,废史家之公法”。玺璋先生也认为,陈寿丢弃了史家的良知和责任,其写作成了著史为政治服务的先例。

由此可见,无论历史如何发展,当事人如何委屈,我们中国人对历史人物的评价是一以贯之的。跟今天拜物教、成功主义流行的看法相反,中国文化不是势利的,中国文化看待人,仍着眼于人的伦理责任。陈寿们也许以为历史是由“胜利者”或活到最后者来写的,但事实上,我们的历史自有书法。

通读全书,最让我感慨的是,无论历史被后人如何悲悯或者否定,无论元明清三代以来的历史多么混乱而缺乏确定性,并让文化人难以得到安顿,我们的文化都还有不曾被埋没的价值参照,都还在赋予历史人物以生命的能量。元明清三代的历史之所以让我们感慨无尽,因为它不仅是经常面临异族入侵、异族入主的时代,而且是中华传统文化的衰败时代。这样的时代之“穷”已经不是孟子意义上的“穷”,“穷则独善其身”,而是文天祥意义上的“穷”,“时穷节乃现”。

因此,在生死存亡的关头,我们的文化也赋予了个人选择的最高价值—气节,也就是《易经》所说的“天地闭,贤人隐”“君子之道,或出或处,或默或语”,就是孔子孟子们一再强调的,“天下有道则现,无道则隐”“天下有道,以道殉身;天下无道,以身殉道”。玺璋先生在本书中撰写了不少历史巨变之际的中国君子。中国君子在文化的上升期曾经跟政道合作,甚至参与政道;但在衰败期,在穷窘之时,中国君子需要表现退藏的一面。这就是黄宗羲从“明夷”中看到的,“内文明而外柔顺”“内难而能正其志”。

这个“或处或默”的君子之道,就是从汤显祖、徐文长、李贽到曹雪芹们的选择,是旁观者、边缘者编织的想象之梦和美丽之梦。当然,最为极端的,莫过于在中国的土地上、在中国的历史里活出了“遗民”。本书中的陈洪绶、傅山、黄宗羲、吕留良们,就是历史大潮中的遗民,他们有的人曾经为自己没能及时死掉而觉得羞耻、后悔,有的人因为时代污浊而想办法洗净自己,但他们活着本身就是有意义的,就是有性格的君子,对当时的社会进行着打量和审判。因此,“遗民”如同现代意义上的知识分子,是弱者,是文化的守望者,更是现实社会的批判者。尽管在当时,绝大多数人都合作了,都“与时俱进”了,遗民们的坚守越来越无望甚至没有了意义,但历史地看,正是这些遗民激活了中国的君子之道,百年千年以降,我们回望那些历史上的鼎革时代,依然能感受到遗民们悲怆、清瘦的面容,依然能感受到那种撼人心魂的文化和美的力量。

这是弱者的力量。“弱者道之用”“人之生也柔弱,其死也坚强”。一代大儒刘宗周就是这样。清军南下,浙省降清,刘恸哭说,“此余正命之时也”,终于“绝食二十日而卒”。陈洪绶的朋友王毓蓍有自知之明,他认为,在改朝换代之际,像他这样的声色中人要守住气节就不能苟活。有一天,他把所有的朋友请来欢聚,酒足饭饱之后,出门“投柳桥下,先宗周一月死”。